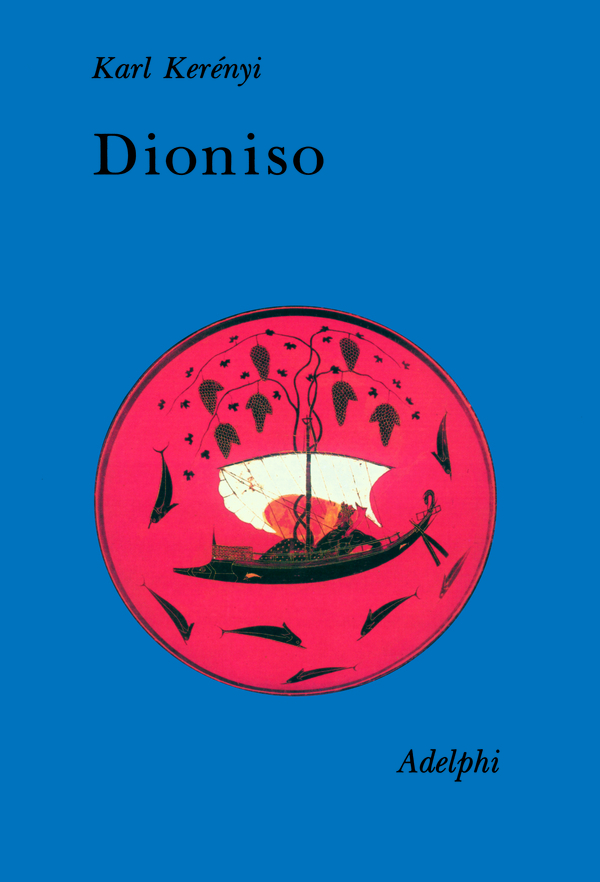

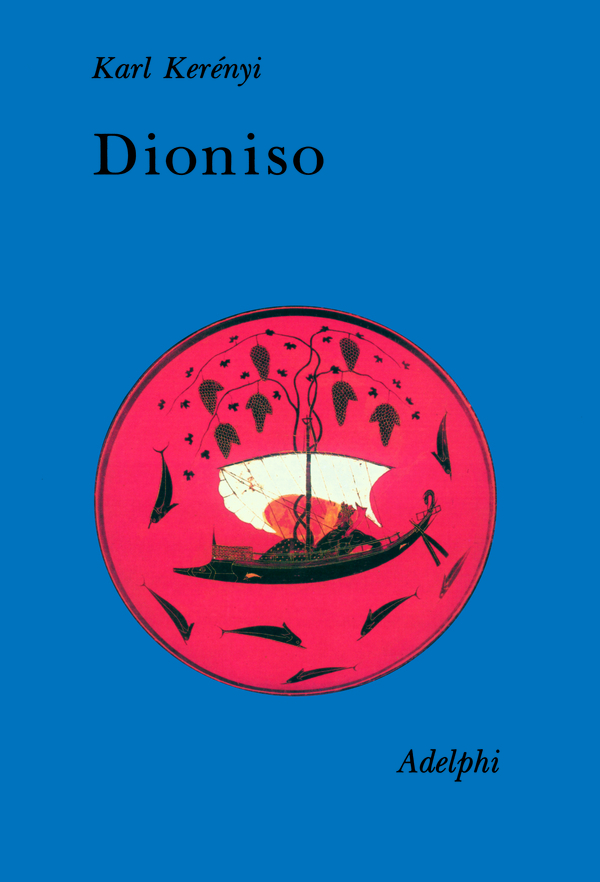

Karl Kerényi

Dioniso

Archetipo della vita indistruttibile

A cura di Magda Kerényi

Il ramo d'oro, 21

1992, 4ª ediz., pp. 518, 146 ill. f.t.

isbn: 9788845909290

Si può dire che questo libro – la più affascinante e profonda raffigurazione del mondo di Dioniso – abbia accompagnato tutta la lunga vita di studioso di Kerényi, compiendosi pochi anni prima della sua morte. Già nel 1935, nei suoi Pensieri su Dioniso, Kerényi scriveva: «Hanno i Greci mai pensato sul loro Dioniso pensieri come quelli di Otto o come quelli qui espressi? Certo per loro era più facile. Poiché essi possedevano nel mito e nell’immagine, nella visione e nella rammemorazione del culto l’essenza di Dioniso nella sua piena espressione». Ed è appunto l’intenzione che guida il libro: benché «imperfetti» rispetto alla conoscenza mitica, gli strumenti del pensiero debbono essere usati col massimo rigore, perché sono per noi l’unica via d’accesso a queste realtà che li sovrastano.

Questo fu un po’ sempre l’animus di Kerényi come studioso – e si può dire che mai come in Dioniso, che è quasi il coronamento di tutta la sua opera, esso palpabilmente appaia. Molte sono le novità che affioreranno nel quadro da lui delineato – e in particolare la rivendicazione, clamorosamente confermata dai ritrovamenti archeologici e dalle decifrazioni più recenti, dell’origine cretese di Dioniso. Ma imponente è innanzitutto l’insieme, che accompagna le metamorfosi del dio in ogni dettaglio del culto, della poesia e dell’esperienza quotidiana.

Dioniso è apparso per la prima volta postumo nel 1976.