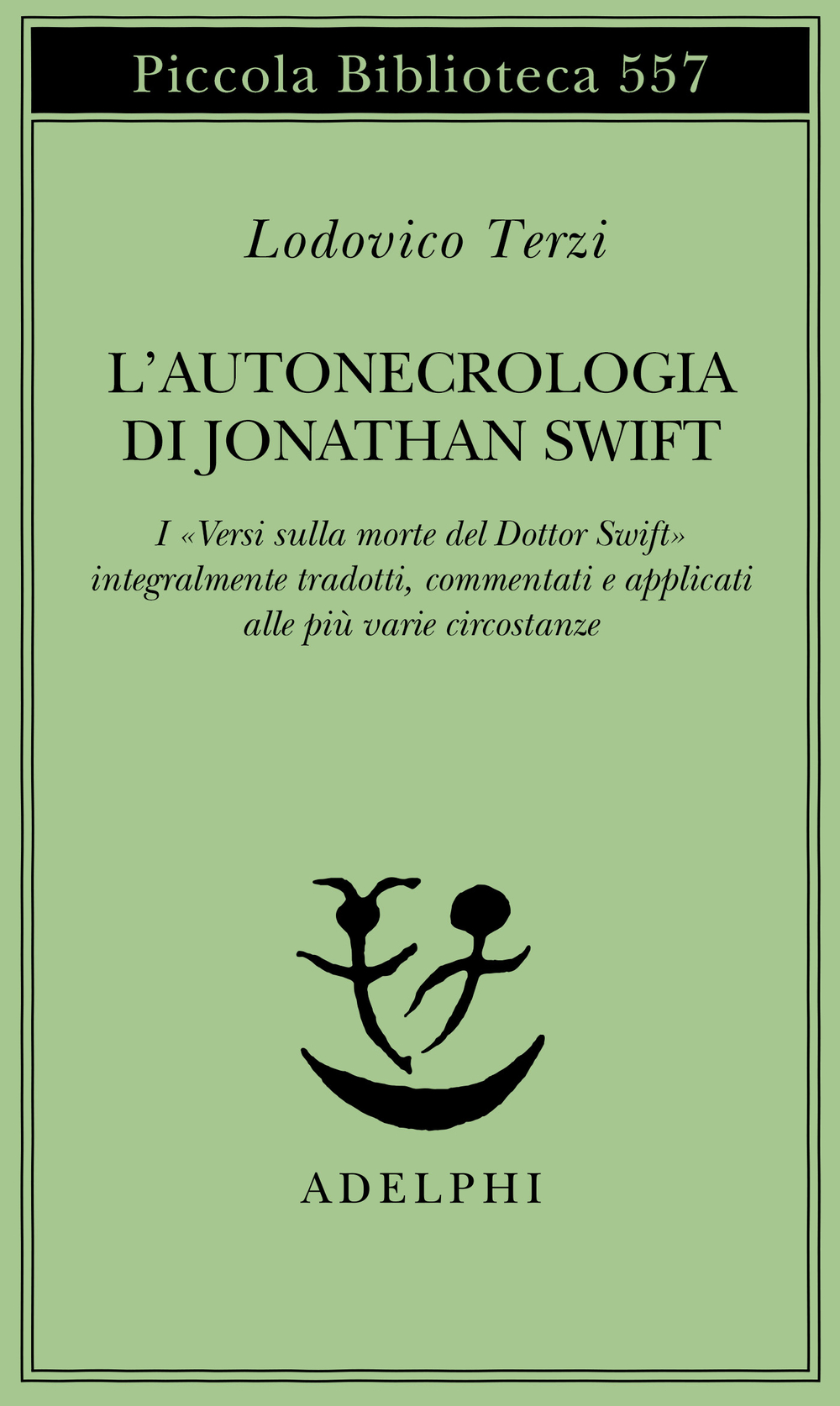

L’autonecrologia, osserva Lodovico Terzi, «è trasgressiva, narcisistica, creativa, e presuppone due qualità squisitamente letterarie: il gusto del paradosso (come autore dell’annuncio funebre il morto ruba la parte al vivo) e un incoercibile protagonismo (nemmeno da morto il morto è disposto a cedere la parola)». Jonathan Swift, a cui non fanno difetto né l’uno né l’altro, va ben oltre e nel 1731 si diverte (con il suo solito spirito feroce) a mettere in scena la propria morte e tutte le reazioni che susciterà, negli estimatori come nei detrattori: dall’insofferenza dei congiunti per l’eccessivo prolungarsi dell’agonia, al compiacimento di chi al confronto con il moribondo si sente vivo e sano, allo sgomento di chi nella sua imminente dipartita vede profilar- si la propria, fino al «compianto» (si fa per dire) della regina in persona, che nel ricevere la notizia esclama: «Davvero se n’è andato? Era ora! / È morto, dici? Be’, marcisca pure». La beffarda vena filosofica e morale che intride questo testo ha ispirato il traduttore a riprendere i vari temi toccati da Swift – l’amore e il potere, l’amicizia e l’ambizione personale, lo slancio morale e i meandri dell’ipocrisia – e a intercalare alla lettura dei versi (in quelle «pause naturali» che la lettura stessa sottintende) una serie di riflessioni, o digressioni. Ne risulta un piccolo libro originale, bizzarro e intrigante – una sorta di dialogo fra il grande scrittore satirico del Settecento e il suo estroso interprete moderno.